企业出海“重头戏”来了:正规军准备杀入柬埔寨

记者:Miles

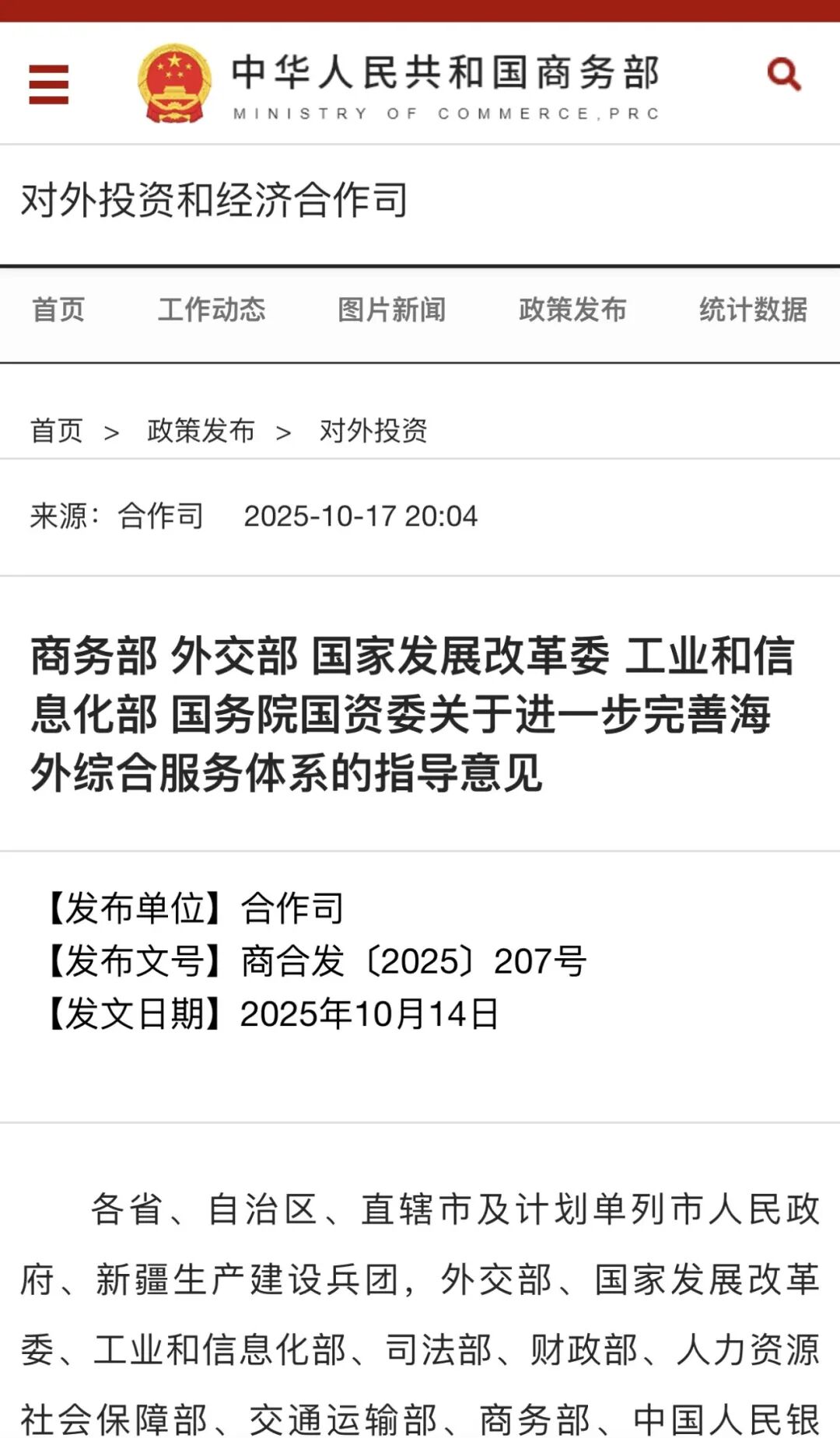

10月的北京,一份重磅文件掀起了企业出海的新浪潮。商务部、外交部、发改委、工信部、国资委联合发布的《关于进一步完善海外综合服务体系的指导意见》,标志着国家正式为企业“走出去”建立起全链条护航机制。

十年来,中国企业在海外摸索前行,靠人脉、靠经验、靠运气,如今终于迎来有制度、有平台、有服务的“正规军时代”。而柬埔寨,这个被视为“试水之地”的国家,极有可能成为这场出海重头戏的前线舞台。

新的格局正在形成:国家出手、资本重组、产业迁移,一场关于出海秩序与生存法则的变革,悄然展开。

国家出手

“企业出海”高峰正蓄势待发

10月17日,记者的朋友圈有多位在柬埔寨的投资者均转发中国五大部门联合发布的《关于进一步完善海外综合服务体系的指导意见》,出于新闻的敏感性,以及长期关注在柬埔寨投资的观察者,我第一时间研读了这份指导意见。

文件的措辞之细致、决心之大,超乎我的预期。原本分散在各部门各地区的海外服务资源,如今要汇聚成“一盘棋”:正如文件所要求的,中央和地方要联手整合信息平台,各省纷纷成立“企业出海服务联盟”,共同为企业出海扫清障碍。

似乎,该文件的出台,会给很多中国投资者出海带来另一波巨大福利。为此,记者采访熟悉中国政策并在柬埔寨从事管理投资的邓先生(简称:“邓总”)。他在柬埔寨生根多年,目前是柬埔寨贡布中柬(泰文隆)工业经济特区总裁。

在我看来,这绝非一时心血来潮的权宜之计,而是中央高层经过深思熟虑的战略部署。“原来海关是海关、保险是保险,各管各的——现在全部整合在一个平台上,中央和地方、各个部门都联动起来了。这不是偶然的,而是按照中央部署来的。” 柬埔寨贡布中柬(泰文隆)工业经济特区总裁在接受记者采访时如此评价这份文件。

他用兴奋的口吻向我描述道,自己作为园区建设者,这两天正忙着反复学习文件内容,思考如何将其战略意义吃透。“说实在的,没有科学超前的指导思想去引领,园区想做大做强是很难的。”他说。

在他看来,这次国家由上而下推动海外综合服务体系建设,恰恰击中了当前企业出海的要害,将产生三重深远影响:其一,服务国内产业结构调整的大局;其二,应对中美贸易战的新布局;其三,推动“一带一路”倡议的进一步落实。

“第一个背景,是国内企业产业结构调整的延续和必要战略举措。”邓总分析道。今年夏天政治局会议要求若干过剩行业减产三分之一,这是产业结构调整的需要。

但产能压下来后,那些企业的生死政府不能不管。过去地方政府更注重招商引资,对企业走出去积极性不高,因为外来的投资能带来税收和就业,出去的反而对本地没有直接好处。

然而当中央下决心压缩落后产能,各级政府也有了动力把这些富余产能稳步推出去。“中央有动力了,各级政府才有动力。如果政府没有动力,你是推不动的。”

他直言不讳。如今中央把支持企业出海当作经济转型的一项政绩来抓,地方政府也开始从中看到机遇,纷纷参与建立出海服务联盟,这种上下同欲的局面在以往是少见的。

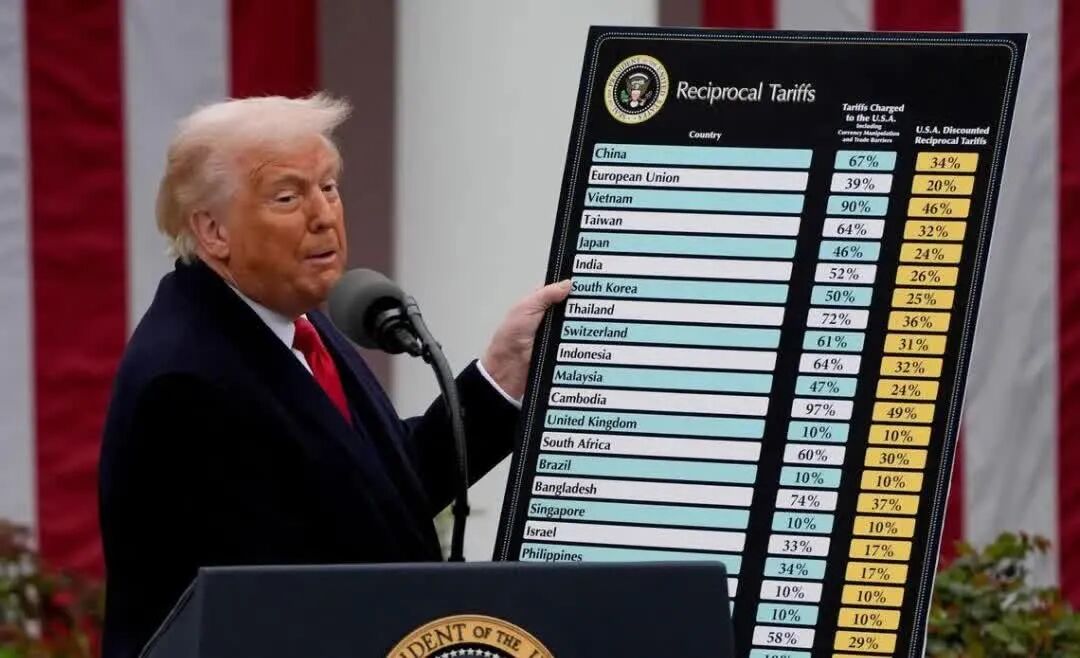

“第二个背景,我认为是贸易战下的必要布局。”邓总继续说道。从中国整体出口结构看,过去相当大的比例依赖美国市场,而现在美国所占份额已大幅降低,总出口额却依然在增长,“这就说明我们把出口分散到美洲、非洲、东南亚等多个区域,把鸡蛋放进更多篮子里,美国的风险就降低了。”

他认为,要进一步降低外贸对单一市场的依赖,培养更多元的区域市场,就必须推动更多企业走出去,在海外投资建厂、布局销售网络,以带动出口市场多元化。“企业出海后带动出口,是缓解贸易战风险的一个重要途径。”美国挥舞关税大棒倒逼中国在全球重新“排兵布阵”,而中国企业成批出海、扎根不同国家,正是对这种风险的长远化解之道。

“第三个背景,就是‘一带一路’倡议的进一步延伸。”在邓总看来,“一带一路”提出这些年来,中国企业出海的规模扩大了,但过程中暴露出许多问题:如果没有政府出面提供跟踪服务,企业在海外很难站稳做大。各家各自为政,各搞各的项目,方向跑偏了也缺乏纠正渠道。

所以国家现在把企业出海上升到战略层面来考虑,这是好事,对我们这些走出来的人来说肯定是机遇。”他的话语中透露出振奋。作为在柬埔寨打拼的园区建设者,他切身感受到这一系列顶层设计,将让长期身处海外一线的企业受益匪浅。

综合来看,中央密集出手的背后,是一盘服务企业出海的 “大棋”:国内要腾笼换鸟,富余产能和优势企业需要新的海外空间;对外要对冲贸易战压力,构建多点支撑的外贸格局;“一带一路”要行稳致远,就要有政府保驾护航的正规军走在前头。

这正解释了为何这份指导意见得到如此高规格的推进——从中央财经委定调,到五部委联合发文,再到各省迅速响应成立联盟,几乎是一气呵成、全链条联动。

在此之前,中国企业出海更多是民间自发行为,缺乏政策背书和体系支撑,宛如散兵游勇。但现在 “国家队”整装待发,说明中国已将企业出海提升到与招商引资同等重要的位置,以实现内外经济的“双循环”均衡发展。

“我不禁联想到一个形象的比喻:过去中国企业出海更像是零散的游击队,各自摸索、单打独斗;而如今,一个训练有素的“正规军”正踏上征程。这支正规军有完备的装备和后勤——有平台、有背书、有政策、有服务,全方位的支持将伴随他们的出海旅程,不再是以往那种粗放蛮勇的冒险。”贡布中柬(泰文隆)工业经济特区总裁邓总向记者讲述到。

对于我们这些海外市场的参与者而言,这意味着游戏规则即将改变:曾经在海外横冲直撞的野路子时代将要结束,一场更高质量、更大规模的中国企业出海“重头戏”或许正在拉开帷幕。

柬埔寨,这个与中国关系密切的“一带一路”沿线国家,很可能成为这场大戏的首批舞台之一。

中国投资者求变与压力

大军到来“为时已晚”

记者在柬埔寨金边街头,常常有种恍惚:这里似乎随处可见中国企业的印记——中资承建的高楼在城市轮廓中拔地而起,中资工厂的厂牌矗立在公路旁,中餐馆、中文招牌比比皆是。

经过近十年的大规模涌入,柬埔寨的中资企业已蔚为大观。然而,在这光鲜表面下,许多早年来柬投资的中国企业其实是“草根英雄”出身:他们大多靠朋友介绍、人脉牵线来到这片土地,凭借勇气和直觉下注,却缺乏系统的规划和服务支撑——除大型央国企以外。

在柬埔寨各种类型的中资投资者中,不乏靠江湖兄弟义气开厂的,也有揣着一笔热钱炒地产、开赌场的。在柬埔寨经营环境复杂的情况下,他们更多依赖私人关系网排难解纷,而不是正规渠道和专业服务。有人打趣说,这些年在柬埔寨的中资圈,“有事找关系”是生存法则,也是无奈之举。

这种粗放型的出海方式带来了高速增长,也埋下了隐患。“前期没人指导,后期没人托底”,成为不少投资者在柬运营的真实写照。

——— 广告合作 ———

——————————

对此,邓总深有同感:优秀的中国技术人才和管理人才如今对赴柬工作顾虑重重,企业很难从国内招聘到合适的人选,“这不仅是人才,包括企业家也是最大的堵点。”安全感的缺失导致人才引进受阻,人才瓶颈由此形成——这正是中资企业在柬发展壮大的关键制约之一。

此外,柬埔寨本地的专业人才储备有限,高端制造业所需的技术工人、工程师、管理人员非常短缺。语言文化差异也让企业与当地员工的磨合需要时间和成本。更大的结构性问题在于,各种基础设施和物流短板依然存在——物流成本高、运输周期长,使一些制造业项目举步维艰。

可以说,在没有强大后盾的情况下,早期赴柬的中国投资者们几乎每个人都要赤手空拳闯一片“原始丛林”。有人成功站住脚跟,但也有人陷入困境甚至折戟沉沙。孤军奋战是中国投资者在柬埔寨的生存状态。也正是国家此次出手要解决的问题所在。

也正因为了解现实之艰难,像有些企业先行者,对“正规军”的到来抱有强烈的紧迫感和使命感。邓总坦言,一旦这批有组织、有支持的正规军进入柬埔寨市场,老一代粗放型的投资者将面临前所未有的竞争压力。

“零星单打独斗、层次比较低的企业,肯定是被淘汰的对象。” 邓总在他办公室毫不讳言这一点。从市场竞争看,中国经过结构调整走出来的一批企业,技术和管理水平更高、成批涌入后必然对现有的不规范企业形成冲击和取代,“这是迟早的事,也是必然的事。”

面对汹涌而来的新趋势,不主动转型去成为正规军的一员,甚至扮演桥头堡角色,那么,未来在柬埔寨只会越来越难。作为泰文隆工业经济特区的管理者,他自己本身拥有政府管理和企业家的干劲。然而,邓总并不满足于办好一个普通的工业园,在他脑中还有更大的蓝图。

采访中,他兴奋地向我描绘他的“双平台”梦想:一是把贡布中柬(泰文隆)工业经济特区打造成福建省的“境外经贸合作示范区”,树立中柬产业合作的标杆;二是把园区升级为区域性的“海外综合服务站”,为柬埔寨的中资企业提供全方位服务支撑。

简单来说,他希望自己的园区既是“点”,本身成为示范园区;又能辐射为“面”,承担综合服务站功能,成为正规军的海外基地。

这个思路,和国家指导意见所倡导的方向不谋而合。他笑称:“点上做示范园区,面上建综合服务站,我两个都想要。”语气中透着一股福建商人敢为天下先的豪气。

要实现这个目标并不容易,他深知必须借助国内力量。他和团队所打造的泰文隆园区,已经被福建省列入“对外经贸合作示范区”培育名单,但获得名分只是一小步,更重要的是按照示范区的高标准将园区建设运营提升上去。

贡布中柬(泰文隆)工业经济特区,以建材产业为核心定位,背后自有一套战略逻辑。“我们园区的定位很明确:以资源为基础,以建材工业为主体的综合经济特区。” 他解释道。

为何聚焦建材?他列举了三点原因:第一,柬埔寨正处于工业化的起步阶段,各类基础设施建设和工业发展都离不开建材产业作为支撑。从水泥、玻璃到板材管道,一个国家要起飞,首先需要强大的建材供应,这是工业体系的基石。

而柬埔寨的生产能力严重不足,大量依赖进口。因此在柬埔寨发展建材工业,正好契合其经济起步的内在需求。

第二,特区拥有丰富的建材原料资源。周边山区蕴藏着石灰石、黏土、高岭土等制造水泥和陶瓷制品的重要原料,“资源为基础”并非虚言。他强调道。第三,更长远的考虑是承接中国的富余产能。特别是福建作为建材大省,水泥、玻璃、石材等行业这些年都在经历供给侧改革,很多产能过剩需要寻找出路。

据了解,今年上半年福建从柬埔寨进口的石材荒料同比增长了500%,柬埔寨跃升为福建石材第三大原料来源地。这说明柬埔寨的石材、矿产等资源正在大规模进入中国供应链。如果中国企业直接把加工厂建到柬埔寨,利用当地资源生产再出口,岂不是更有优势?

这意味着中资大型项目在柬落地时,必须瞄准区域乃至全球市场,走“出口型”发展路径。泰文隆工业经济特区规划中,这一点被明确写入——所有入园企业都应面向国际市场,而不仅仅寄望于柬埔寨国内需求。

不过,他也说,关于商务部、外交部、发改委、工信部、国资委联合发布的《关于进一步完善海外综合服务体系的指导意见》文件要实际产生明显成效,还需要很长时间过程。”他说得很务实。然而正因为如此,现在就是行动的最佳时机。如果等到所有条件成熟再去做,机会早已错过。

对于早年来柬的中国投资者而言,这既是挑战也是机遇——有人可能被时代淘汰,有人则将抓住新机遇转型升级、浴火重生。正如他所说:“现在这件事情是国家战略,重要的机会来了。”眼前,属于“正规军”的时代序幕已经开启。

这一次,主角不再是散兵游勇,而是一支整齐划一、谋定后动的 “国家正规军”。他们的步伐,必将深深影响柬埔寨这片土地未来的发展轨迹。

游客

游客